“Chroniques d’Amérique – Actualité & Vie aux USA”

L’État de la Démocratie Américaine : Le Regard d’un Étudiant

Je m’appelle Connor Langan et je suis actuellement étudiant en échange à Montpellier pour le semestre. J’ai grandi dans une petite ville à deux heures au nord de Boston et j’ai passé toute ma vie aux États-Unis. Cependant, ces dernières années, la vie aux États-Unis a considérablement changé, avec des inquiétudes croissantes quant à l’avenir de la démocratie américaine.

La démocratie est un système de gouvernement dans lequel le peuple a le droit de voter sur les questions politiques. De nombreux pays à travers le monde sont des démocraties, mais leur fonctionnement varie. Les États-Unis et la France sont tous deux considérés comme des républiques démocratiques représentatives—ce qui signifie que, plutôt que de voter directement sur chaque question, les citoyens élisent des représentants chargés de gouverner en leur nom. Cependant, une différence majeure réside dans la répartition du pouvoir exécutif.

Aux États-Unis, le pouvoir exécutif est concentré entre les mains d’un seul leader : le Président. En revanche, en France, ce pouvoir est partagé entre un Président (élu par le peuple) et un Premier ministre (nommé par le Parlement). Le système américain repose sur un équilibre des pouvoirs appelé “checks and balances” (freins et contrepoids), conçu pour empêcher qu’un seul organe gouvernemental ne devienne trop puissant. Il repose sur trois branches principales :

• Le pouvoir exécutif, dirigé par le Président, qui applique les lois.

• Le pouvoir législatif, composé du Congrès et du Sénat, qui vote les lois.

• Le pouvoir judiciaire, constitué des tribunaux fédéraux et de la Cour suprême, qui interprète les lois et juge de leur constitutionnalité.

Pendant des siècles, ce système a fonctionné comme un rempart contre les dérives autoritaires. Cependant, ces dernières semaines, cet équilibre a été mis à l’épreuve par la nouvelle administration présidentielle.

Des Décisions Exécutives Controversées

Depuis son entrée en fonction, le Président Donald Trump a signé un nombre record de 65 décrets en seulement quatre semaines—soit le plus grand nombre de décisions exécutives prises dans les 100 premiers jours d’un président depuis plus de 40 ans. Parmi les mesures les plus controversées figurent :

• Des expulsions massives et la suppression du droit du sol

• La création du Département de l’Efficacité Gouvernementale (DOGE), dirigé par le milliardaire et donateur de Trump, Elon Musk

• L’interdiction des athlètes transgenres dans les sports féminins

• Le retrait des États-Unis de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)

• L’imposition de tarifs douaniers de 25 % sur les importations en provenance du Mexique et du Canada

De nombreux juristes et analystes politiques estiment que ces décisions constituent un abus inconstitutionnel du pouvoir exécutif. Pourtant, les institutions censées servir de contre-pouvoirs—le Congrès et la Cour suprême—semblent inefficaces face à ces mesures. En effet, la Chambre des représentants et le Sénat sont contrôlés par la majorité républicaine, qui soutient largement les décisions du Président. De plus, la Cour suprême, dont six des neuf juges ont été nommés par des présidents républicains, ne semble pas encline à contester ces mesures.

Cette situation soulève des questions cruciales sur l’avenir de la démocratie aux États-Unis. Si le système de freins et contrepoids ne parvient plus à limiter l’abus de pouvoir exécutif, que signifie cela pour l’avenir du pays ?

En tant qu’étudiant américain à l’étranger, observer ces évolutions politiques depuis la France me permet de prendre du recul sur la situation. C’est un rappel que la démocratie, même dans des pays historiquement stables, n’est jamais acquise : elle doit être continuellement protégée et défendue.

En tant que citoyens français, vous vous demandez peut-être : « Pourquoi devrais-je me soucier de la politique américaine ? » ou « Cela m’affecte-t-il vraiment ? ». La France fait déjà face à ses propres problèmes politiques, il est donc compréhensible qu’une personne ne soit pas intéressée à se mêler des affaires politiques d’un pays situé à 5000 kilomètres à travers l’Atlantique.

Cependant, il est important de reconnaître qu’en tant que plus ancien allié des États-Unis, les affaires politiques des deux pays sont étroitement liées.

Une des préoccupations auxquelles sont confrontés tant le peuple américain que la population mondiale en général, est la politique étrangère de l’administration actuelle. L’attitude « America First » prônée par la nouvelle droite américaine a été un facteur majeur dans les négociations avec les dirigeants étrangers et les organisations internationales.

Récemment, le président Trump a participé à une réunion houleuse à la Maison Blanche avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, au cours de laquelle les choses se sont tellement envenimées que Zelensky a été invité à partir à mi-parcours.

Un domaine de préoccupation qui touche directement les citoyens français est la relation des États-Unis avec l’OTAN. Formée après la Seconde Guerre mondiale pour assurer un système de sécurité collective contre les menaces mondiales, les États-Unis et la France étaient deux des douze membres fondateurs de l’OTAN en 1949. Depuis des décennies, cette alliance est restée solide et a maintenu la paix en Europe et dans plusieurs autres pays au milieu de conflits croissants. Parmi les 32 États membres actuels, les États-Unis possèdent la plus grande puissance militaire de l’alliance, avec ses 2,6 millions de militaires, soit plus de cinq fois la taille de l’armée française.

Avec la menace imminente de l’impérialisme russe sous le président Vladimir Putin, la force et l’unité de l’OTAN sont plus importantes que jamais. Cependant, Trump considère l’implication de notre pays dans l’OTAN comme un accord à sens unique où les États-Unis et leurs ressources sont exploités. Trump perçoit l’aide étrangère comme un gaspillage des fonds publics et estime que se rallier à des causes comme aider l’Ukraine à repousser les forces russes envahissantes fait partie de l’« agenda globaliste ». La violence et l’effusion de sang qui ont lieu à 5000 kilomètres de Washington D.C. ne préoccupent peut-être pas autant les citoyens américains que les citoyens français et d’autres pays de l’UE, là où la guerre se déroule dans leur propre voisinage.

Supposons que la Russie réussisse son invasion de l’Ukraine. Dans ce cas, cela établirait un mauvais précédent pour notre défense contre les régimes impérialistes et rapprocherait Putin et ses alliés du cœur de l’Europe.

Quant à la relation directe entre les États-Unis et la France, il semble que le président Macron se soit rapproché de son nouveau partenaire diplomatique, malgré le fait que Trump représente des intérêts opposés dans les relations extérieures européennes.

La semaine dernière, Le Monde a rapporté que le président Macron a déclaré que la France est un « allié loyal et fidèle » des États-Unis, mais a également affirmé que la France est « légitimement préoccupée » par le retrait éventuel des États-Unis dans leur soutien à l’Ukraine. Que Poutin décide d’intensifier ce conflit et de faire la guerre avec d’autres nations européennes pourrait totalement dépendre de la décision des États-Unis de retirer leur soutien à l’Ukraine.

L’eunuque de cour le plus puissant du monde

Lorsque les Pères fondateurs ont posé les bases de la démocratie américaine, je doute qu’ils aient jamais imaginé qu’un milliardaire excentrique, néo-fasciste et issu de la tech, occuperait un rôle non élu au sein du gouvernement fédéral pour y restructurer complètement le secteur public au service de ses propres intérêts.

Si vous ne l’aviez pas encore deviné, je parle bien sûr d’Elon Musk, l’oligarque américain le plus en vue. Ses frasques sont passées de l’envoi de voitures dans l’espace à l’achat de Twitter, principalement pour amplifier les contenus d’extrême droite et soutenir des groupes et idéologies nationalistes blancs.

L’ironie qu’un immigré sud-africain mène aujourd’hui l’un des mouvements les plus virulents contre l’immigration, à la fois aux États-Unis et en Europe, semble totalement échapper aux conservateurs américains, qui le vénèrent comme une sorte de génie. Or, ce raisonnement est bancal, car Musk laisse souvent ses passions prendre le pas sur la logique. Son rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars a vu la valeur de la plateforme chuter de 80 % en seulement deux ans. Mais pour lui, cela représente de la petite monnaie face à une fortune estimée à 330 milliards de dollars.

La réalité, c’est qu’il est prêt à sacrifier une entreprise et ses salariés tant qu’il peut faire avancer son agenda politique.

Après avoir aidé Trump à se faire élire en inondant sa plateforme de désinformation et de discours alarmistes, celui-ci a estimé devoir une faveur à son généreux donateur. Trump a donc créé un nouveau département gouvernemental sur mesure, uniquement pour lui – un peu comme un parent qui offre à son enfant un faux téléphone ou un aspirateur-jouet pour qu’il fasse “comme les grands”.

Elon a baptisé ce nouveau ministère du nom très “internet edgelord” de DOGE, acronyme de “Department of Government Efficiency” (Département de l’Efficacité Gouvernementale). Mais contrairement au mème auquel il fait référence, ce département n’a rien de mignon ni d’inoffensif. DOGE supprime massivement les financements publics dans des domaines aussi cruciaux que la recherche contre le cancer, les services forestiers, les agences de protection de l’environnement et même l’éducation.

Les actions d’Elon ont eu des répercussions directes sur de nombreux Américains, moi y compris. En tant qu’étudiante en psychologie cognitive, je vois mon domaine menacé par les coupes budgétaires dans les subventions fédérales à la recherche. Pour certains de mes amis qui travaillent dans des organismes comme la FEMA (Agence fédérale de gestion des urgences) ou le Service des forêts, des vagues de licenciements massifs mettent leurs emplois en péril.

Il ne s’agit donc pas seulement d’un débat politique abstrait : cela nous touche personnellement, mes amis, moi-même, et des milliers d’autres. C’est aussi une menace directe pour les valeurs d’innovation, de préservation et d’altruisme que des générations d’Américains ont défendues avec conviction. (CL)

Rassemblement à Montpellier : La Résistance en Chansons

Rassemblement à Montpellier : La Résistance en Chansons

Le 5 avril prochain, de 16h00 à 17h30, un événement hors du commun aura lieu sur les marches de l’Opéra, Place de la Comédie à Montpellier : un grand “Resistance Sing-Along” — un rassemblement musical en hommage aux grands mouvements de protestation américains, revisités à travers les chansons engagées qui ont marqué l’histoire.

À l’initiative du collectif “United Voices for Democracy”, un groupe d’Américains vivant à Montpellier, cet événement est une réponse directe à l’état politique actuel des États-Unis. Leur objectif ? Exprimer leur colère et leur frustration, mais aussi partager un message d’espoir et de mobilisation. Les organisateurs invitent toutes les nationalités à se joindre à eux, à lever la voix et à chanter ensemble.

Un esprit protestataire, porté par la musique

Un esprit protestataire, porté par la musique

Lynne Sanborne, éducatrice et psychothérapeute à la retraite, originaire de Pittsburgh (Pennsylvanie) et installée à Montpellier, est à l’origine de ce projet. Marquée par une vie de militantisme, elle a participé à sa première manifestation — contre la guerre du Vietnam — à Washington D.C. alors qu’elle était encore collégienne.

Pour elle, ce rassemblement est bien plus qu’un simple concert :

« Je me suis sentie démoralisée et déprimée après la réélection de Trump. Je voulais protester, mais d’une manière positive, qui puisse aussi inspirer. Comme le disait Jimi Hendrix : ‘La musique ne ment pas. S’il y a quelque chose à changer dans ce monde, cela ne peut se faire que par la musique.’ »

Lynne espère que cet événement redonnera de l’élan aux Américains de Montpellier, mais aussi aux citoyens français préoccupés par la montée de l’autoritarisme.

Voter, c’est résister

Voter, c’est résister

Seulement 7 % des citoyens américains vivant en France étaient inscrits pour voter lors des dernières élections. Avec les élections de mi-mandat à venir, Lynne souhaite encourager ses compatriotes à s’engager activement dans la démocratie américaine :

« Ce qui se passe actuellement met en péril des valeurs fondamentales comme l’innovation, la solidarité et la justice. Il faut que nous fassions entendre notre voix, même depuis l’étranger. »

Des chansons pour l’unité et le courage

Des chansons pour l’unité et le courage

Plusieurs musiciens locaux participeront à l’événement en interprétant des classiques de la protestation comme :

•The Times, They Are A-Changin’

•Get Up, Stand Up

•This Land is Your Land

•If I Had a Hammer

•Solidarity Forever

•Imagine

Les paroles seront disponibles via un QR code pour que chacun puisse suivre et chanter depuis son téléphone portable. L’événement sera majoritairement en anglais, mais toutes les langues et toutes les voix sont les bienvenues, car il s’agit avant tout d’un message universel de résistance et de solidarité.

En lien avec une mobilisation mondiale

En lien avec une mobilisation mondiale

Fait marquant : la date du 5 avril coïncide avec la Journée Nationale d’Action aux États-Unis, avec plus de 500 manifestations prévues à travers le pays (handsoff2025.com).

« Nous sommes fiers de participer à ce mouvement mondial », déclare Evette Kohen-Dewey, co-organisatrice de l’événement.

« Ce rassemblement n’est pas seulement une performance musicale, c’est aussi une façon de transmettre des ressources concrètes. Nous proposerons sur place des informations pour aider chacun à s’impliquer davantage, notamment avec des ressources locales comme Democrats Abroad – Montpellier. »

Ce 5 avril, rendez-vous sur les marches de l’Opéra à Montpellier pour faire entendre votre voix — en chanson — contre l’injustice et pour une démocratie vivante, solidaire et engagée.

Démocratie : un système pour tous ou juste pour la majorité ?

(Article anonyme d’une étudiante Américaine).

On entend souvent dire que la démocratie est la meilleure forme de gouvernement, un pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais est-ce vraiment le cas ? Pour le comprendre, il faut d’abord se poser la question : qu’est-ce que la démocratie exactement ?

En regardant l’histoire de la démocratie et son évolution, on découvre une réalité plus complexe.

Certes, la démocratie a permis de grands progrès sociaux, mais elle comporte aussi de nombreuses failles, notamment en ce qui concerne les droits des minorités. Explorons donc si la démocratie tient vraiment toutes ses promesses.

Le mot démocratie vient du grec demos (peuple) et kratos (pouvoir), ce qui signifie littéralement “le pouvoir du peuple”. Le principe est que les citoyens d’un pays doivent participer activement aux décisions de leur gouvernement, généralement via des représentants élus.

Cette idée était déjà en pratique à Athènes au Ve siècle avant J.-C., où tous les citoyens adultes de sexe masculin devaient s’impliquer dans la vie politique. Ceux qui ne le faisaient pas risquaient des amendes, voire des marques.

Contrairement à ce qu’on croit souvent, les Grecs utilisaient le mot “démocratie” et en appliquaient les principes bien avant d’autres sociétés. Mais ils n’étaient ni les seuls ni les premiers à avoir des systèmes démocratiques. De nombreuses tribus à travers le monde pratiquaient aussi, d’une manière ou d’une autre, une forme de gouvernance collective avant 1700.

Au XVIIIe siècle, un tournant a eu lieu : les États-Unis ont adopté leur Constitution en 1787, et la Révolution française s’est achevée en 1789. Ces deux événements ont marqué un nouvel élan pour les idéaux démocratiques.

Mais pendant longtemps, seuls les hommes blancs avaient accès au vote et au pouvoir politique. Ce n’est qu’au XIXe et au XXe siècles que des groupes minoritaires – notamment les femmes, les Afro-Américains et les peuples autochtones – ont obtenu le droit de vote.

Le fait que ces droits aient été arrachés après des décennies de luttes souligne bien les limites de la démocratie : elle ne sert pas toujours tous les citoyens de manière équitable.

Une des failles majeures du système démocratique, c’est que la majorité a souvent tendance à négliger les droits des minorités.

Imaginez un groupe qui choisit un restaurant. La majorité décide selon ses préférences, sans tenir compte des besoins spécifiques d’un ou deux membres – même si leurs besoins sont importants.

Ce petit exemple illustre un problème bien réel dans les démocraties, notamment dans l’élaboration de politiques qui touchent les populations marginalisées.

Dans de nombreux pays, les promesses d’égalité faites par la démocratie restent hors de portée pour les minorités raciales, les femmes ou les personnes défavorisées, souvent exclues des processus de décision.

Même si des progrès importants ont été faits en matière de droits civiques et de représentation, la démocratie d’aujourd’hui fait encore face à de nombreux défis.

Aux États-Unis, on doit toujours faire face au racisme systémique, à la suppression de certains votes, ou à des lois qui ne profitent pas équitablement à tous.

En France aussi, les débats sur la laïcité et l’identité culturelle révèlent la difficulté de concilier l’idéal démocratique avec une société multiculturelle.

Cela nous pousse à nous demander si la démocratie est encore un système équitable pour tous, ou s’il est en réalité biaisé au profit de certains groupes.

Cela ne veut pas dire que la démocratie n’a rien apporté – bien au contraire. Elle a permis des avancées majeures en matière de droits humains et de libertés politiques.

Mais reconnaître ses failles est essentiel.

L’idée d’un “gouvernement par le peuple pour le peuple” reste bien souvent un idéal au service de la majorité.

Pendant ce temps, les minorités et les populations marginalisées doivent lutter constamment pour faire entendre leur voix.

Et même lorsqu’elles y parviennent, les structures de pouvoir résistent au changement.

Alors, on peut à nouveau poser la question :

La démocratie est-elle vraiment pour tout le monde ? Est-elle aussi idéale qu’on le prétend ?

La démocratie est précieuse et nous a permis d’aller loin. Mais comme tout système, elle a ses défauts. Et son histoire montre à quel point elle peut être manipulée pour favoriser les intérêts de la majorité.

Cela montre que des réformes sont nécessaires. Elle peut être améliorée.

La vraie question n’est pas de savoir si la démocratie est parfaite.

La vraie question, c’est : sommes-nous prêts à la faire évoluer pour qu’elle serve réellement tout le monde – et surtout celles et ceux dont les voix ont été ignorées ou réduites au silence depuis trop longtemps ?

Bien que le bureau de Donald Trump se trouve à plus de 5 000 km de distance à Washington D.C., certaines des ordonnances qu’il a signées depuis son bureau ont provoqué des répercussions ressenties dans le monde entier.

La semaine dernière, le monde a été secoué par l’annonce de tarifs douaniers mondiaux, allant de 10 à 50 %, qui seraient imposés à chaque nation du globe. La France est particulièrement touchée par ces tarifs, avec un droit de douane de 20 % appliqué à l’Union européenne.

La France est l’un des plus anciens et proches partenaires commerciaux des États-Unis, ce qui rend d’autant plus surprenant le fait qu’elle soit en première ligne pour inciter l’Union européenne à riposter par des tarifs douaniers en représailles, même si les tarifs existants nuisent déjà à l’économie française. Si ces mesures devaient être mises en œuvre, de nombreux produits américains populaires pourraient disparaître des rayons des magasins à travers le pays. De plus, l’économie nationale et mondiale subirait un nouveau déclin, affectant la vie et la sécurité financière des citoyens partout dans le monde.

Avec autant de bureaucrates qui se disputent et jouent avec nos moyens de subsistance comme si nous n’étions que des pions dans une partie d’échecs, cela peut laisser un sentiment d’épuisement et d’impuissance. En tant qu’Américain vivant à l’étranger en France, j’ai souvent tenté de dissimuler ma nationalité pour éviter les questions ou les commentaires critiques sur les événements récents. Cependant, à l’approche de la fin de mon séjour ici à Montpellier, je me rends compte qu’il est important de rester ouvert à ces conversations inconfortables, car elles ont le pouvoir de changer les perceptions des gens et d’ouvrir la porte à de nouvelles perspectives extérieures. Il est essentiel de reconnaître que ce conflit oppose les dirigeants de nos nations, et non leurs peuples. Tous les Américains ne partagent pas les convictions isolationnistes que Trump et ses alliés politiques ont défendues. En réalité, beaucoup d’entre nous s’opposent fermement à ses politiques et ont fait de grands efforts pour exprimer leur mécontentement. Rien que la semaine dernière, des millions de personnes sont descendues dans les rues pour participer aux manifestations « Hands-Off » dans des villes à travers les États-Unis afin de protester contre les politiques de Trump. C’est une petite étape dans la lutte contre les actions clivantes de notre gouvernement actuel, mais il est important de montrer au monde que nous défendrons toujours ce qui est juste, peu importe ce que notre gouvernement essaie de nous imposer.

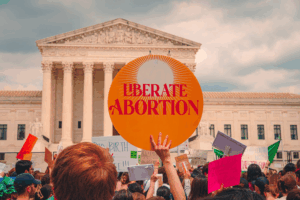

Le corps électoral et le corps physique : la démocratie et le droit à l’avortement

23/06

Dès 1975, les Français ont eu le droit à l’avortement — un choix d’être enceinte et une garantie d’avoir accès aux pratiques médicales qui peuvent sauver la vie. Depuis 2024, ce droit est inscrit dans la Constitution française. Le droit à l’avortement est considéré comme un droit fondamental dans un pays démocratique et égalitaire. De même qu’on a tous le droit de voter, on a tous le droit de choisir ce que nous voulons faire de nos corps.

Alors qu’on observe l’affaiblissement de la démocratie américaine, la relation entre le choix et le corps est attaquée. Contrairement au cas français, le droit à l’avortement n’est pas explicitement garanti dans la Constitution américaine. En réalité, ce droit n’était pas un sujet aussi controversé pendant la majeure partie de l’histoire des États-Unis. Ce n’est qu’en 1973 que la Cour suprême des États-Unis a rendu l’arrêt Roe v. Wade, qui a établi une protection fédérale du droit à  l’avortement. Après des années de contestation venant de la droite américaine, cette protection a été annulée en 2022. Désormais, chaque État américain décide de sa propre politique, ce qui a produit de profondes disparités à travers le pays.

l’avortement. Après des années de contestation venant de la droite américaine, cette protection a été annulée en 2022. Désormais, chaque État américain décide de sa propre politique, ce qui a produit de profondes disparités à travers le pays.

Ces disparités touchent toutes les situations possibles d’avortement. Certains États, comme New York, la Californie et l’Illinois, protègent le droit à l’avortement pendant plusieurs mois après le début de la grossesse. D’autres, comme l’Alaska, l’Oregon et le Colorado, n’imposent aucune restriction sur l’avortement pendant toute la durée de la grossesse. Mais plusieurs États du Sud — comme le Texas, l’Alabama, la Géorgie et douze autres — interdisent complètement l’avortement, même en cas d’urgence médicale.

L’interdiction de l’avortement ne se limite pas à un débat religieux ou moral : elle a déjà engendré des situations réelles, grotesques et profondément troublantes.

Un cas particulièrement marquant se déroule actuellement en Géorgie. Cet État est marqué par une histoire de divisions : des siècles d’esclavage, des décennies de politiques racistes et ségrégationnistes, et une lutte encore actuelle contre la répression du vote dans les communautés minoritaires. Avec l’annulation de Roe v. Wade, le gouvernement géorgien a rapidement interdit l’avortement après six semaines — même en cas d’urgence médicale, de viol ou de malformation du fœtus ou de la mère.

Ces interdictions ont conduit à un cas choquant : Adriana Smith, en état de mort cérébrale et enceinte, a été maintenue artificiellement en vie. L’État considérait qu’un arrêt de la machine constituerait un avortement illégal. Sa famille n’a pas eu la possibilité de choisir : Smith a été maintenue en vie uniquement pour porter l’enfant à terme. Lorsqu’elle est tombée en état de mort cérébrale, elle n’était enceinte que de neuf semaines — une période durant laquelle l’avortement est autorisé dans la plupart des États américains.

Smith est restée connectée à la machine pendant quatre mois. Son fils est né en juin, avec trois mois d’avance, et ne pesait que 0,83 kg. Quatre jours après la naissance, la famille a enfin été autorisée à la débrancher ; Smith est décédée. Le bébé sera élevé par les parents de Smith, sans avoir jamais rencontré sa mère.

Si nous n’avons pas le droit de décider de ce que nous faisons de nos propres corps, peut-on encore dire que les États-Unis sont une démocratie juste et égalitaire ? La démocratie ne vit pas seulement dans le corps électoral ou dans le droit de vote — elle doit aussi exister dans nos vies et dans nos corps physiques. Si nous ne pouvons même pas choisir quand nous sommes enceintes ou quand nous mourons, alors la démocratie ne vit plus.

Le quatorzième amendement de la Constitution américaine proclame que la servitude involontaire est illégale. Bien que cet amendement ait été conçu dans le contexte de l’esclavage, une question essentielle se pose aujourd’hui : les femmes enceintes contre leur volonté ne vivent-elles pas une forme de servitude involontaire ? Adriana Smith et sa famille n’ont pas eu le pouvoir d’agir sur son propre corps. Avec ces interdictions, les États-Unis s’approchent dangereusement d’une forme moderne d’esclavage — et s’éloignent d’une démocratie juste.

Vacances aux Etats-Unis cet été ? Des centaines d’Européens refusés ou détenus sans justification légal

25/06

Avec l’arrivée de l’été, des millions d’Européens partent en vacances aux États-Unis, espérant voir des sites touristiques visités par des millions de touristes chaque année. Environ 75 millions de touristes visitent les États-Unis chaque année, normalement sans problème. Mais depuis le deuxième mandat de Trump, ces vacances sont devenues de moins en moins possibles. Des centaines d’Européens se voient refusés, ou pire, arrêtés à la frontière américaine cette année. La raison : ces Européens refusés sont majoritairement critiques envers le gouvernement de Trump.

Avec le renforcement des contrôles à la frontière américaine, la police demande de plus en plus à voir et à examiner les téléphones de toutes les personnes qui souhaitent entrer, qu’elles soient citoyennes ou touristes. Les citoyens américains ont le droit de refuser une enquête sur leurs téléphones, mais ils risquent d’être retenus à la frontière pendant plusieurs heures. Par contre, les touristes sont obligés de donner leurs téléphones après avoir été sollicités, sous peine d’amendes allant jusqu’à 5 000 dollars.

Qu’est-ce qu’ils cherchent en enquêtant sur les téléphones ? D’après le gouvernement américain, il s’agit d’assurer la sécurité du pays contre des menaces comme les activités terroristes, la traite des êtres humains, le trafic de drogue, « entre autres violations ». Ces autres violations ne sont pas précisées, mais comme on le constate chez plusieurs Européens, elles sont probablement liées au fait d’avoir critiqué le gouvernement américain — que ce soit sur les réseaux sociaux, dans des engagements politiques, ou même dans des textos envoyés à des proches.

En mars, un chercheur français tentait d’entrer aux États-Unis pour assister à une conférence à Houston, mais a été refoulé à la frontière et expulsé. Son crime ? Des messages envoyés sur son téléphone à ses collègues et à des proches, exprimant « une opinion personnelle sur la politique menée par l’administration Trump en matière de recherche », d’après le Centre national de la recherche scientifique. Mais les agents ont considéré que ces messages représentaient des menaces terroristes, et ont donc refusé son entrée. En France, ces messages sont considérés comme un exercice normal de liberté d’expression.

Une autre Française — en fait, une médaillée d’or olympique — a été refusée d’entrée aux États-Unis. Gabriella Papadakis, championne de patinage artistique, a été refoulée malgré son statut international, alors qu’elle tentait d’assister à un atelier pour de jeunes patineurs. La raison exacte du refus n’est pas connue, mais Papadakis possède un compte Instagram suivi par plus de 180 000 personnes, où elle a partagé des publications contre la guerre à Gaza et en faveur des droits des personnes LGBT et des femmes. Son cas est similaire à celui d’autres activistes refoulés.

Malheureusement, un refus à la frontière n’est pas le pire des cas. Plusieurs Européens ayant effectué des visites légales aux États-Unis ont été détenus. Après avoir été arrêtés, ils sont restés plusieurs jours — voire semaines — dans des camps de détention. Un citoyen allemand, en voyage légal aux États-Unis, a été détenu pendant 16 jours après avoir traversé la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Comme tous les citoyens européens, ce ressortissant bénéficiait du droit à 90 jours de séjour sans visa. Lorsqu’il a été arrêté, il en était à son 22e jour de voyage — donc parfaitement en règle. La police n’a donné aucun motif valable pour sa détention et a refusé de lui fournir un traducteur. Il n’avait aucun casier judiciaire. Finalement, après 15 jours, il a été autorisé à quitter les États-Unis, à ses frais : un billet direct depuis San Diego coûtant 2 744 dollars.

Alors que les droits d’expression politique sont menacés pour les Américains, les Européens souhaitant entrer aux États-Unis, quelle que soit leur raison, sont eux aussi menacés. Alors qu’en Europe, le droit d’expression politique et le droit à la vie privée sont respectés, ils ne le sont plus aux États-Unis. Si l’on arrête des personnes ayant des opinions politiques différentes de celles du gouvernement, comment peut-on encore parler d’une démocratie légale et juste ? Même si ce sont des non-citoyens qui sont détenus, les États-Unis établissent un précédent frappant : si vous pratiquez la démocratie d’une manière différente de celle du gouvernement américain — ou de celle de Trump — vous n’êtes pas les bienvenus dans notre pays.